尋找太陽系外類似地球的宜居行星一直是人類的夢想,行星宿主恒星的磁活動對行星是否宜居有重要影響。近日,以北京大學地球與空間科學學院田暉教授和博士生張佳樂為主的研究團隊利用“中國天眼”FAST(500米口徑球面射電望遠鏡),首次探測到來自恒星黑子區域的毫秒級射電暴信號,為直接探測恒星小尺度磁場、揭示恒星磁活動的起源提供了全新的觀測手段。相關論文于北京時間10月18日發表于國際學術期刊《科學進展》。

太陽黑子是太陽表面局地的強磁場區域,其磁場結構的爆發會擾動地球周圍的空間環境,影響衛星運行和通信、導航、電力等系統的正常工作。其實,其他恒星也存在類似的黑子結構,一些活躍紅矮星上的磁活動還會更加頻繁劇烈。

長期以來,直接測量恒星黑子區磁場是困擾學術界的難題。主流恒星磁場測量方法通常只能獲取恒星整體的大尺度磁場信息,難以分辨局地的小尺度結構;傳統的光學觀測雖然能夠揭示黑子的存在及其基本性質,但無法直接獲得黑子區局部磁場強度與分布數據。

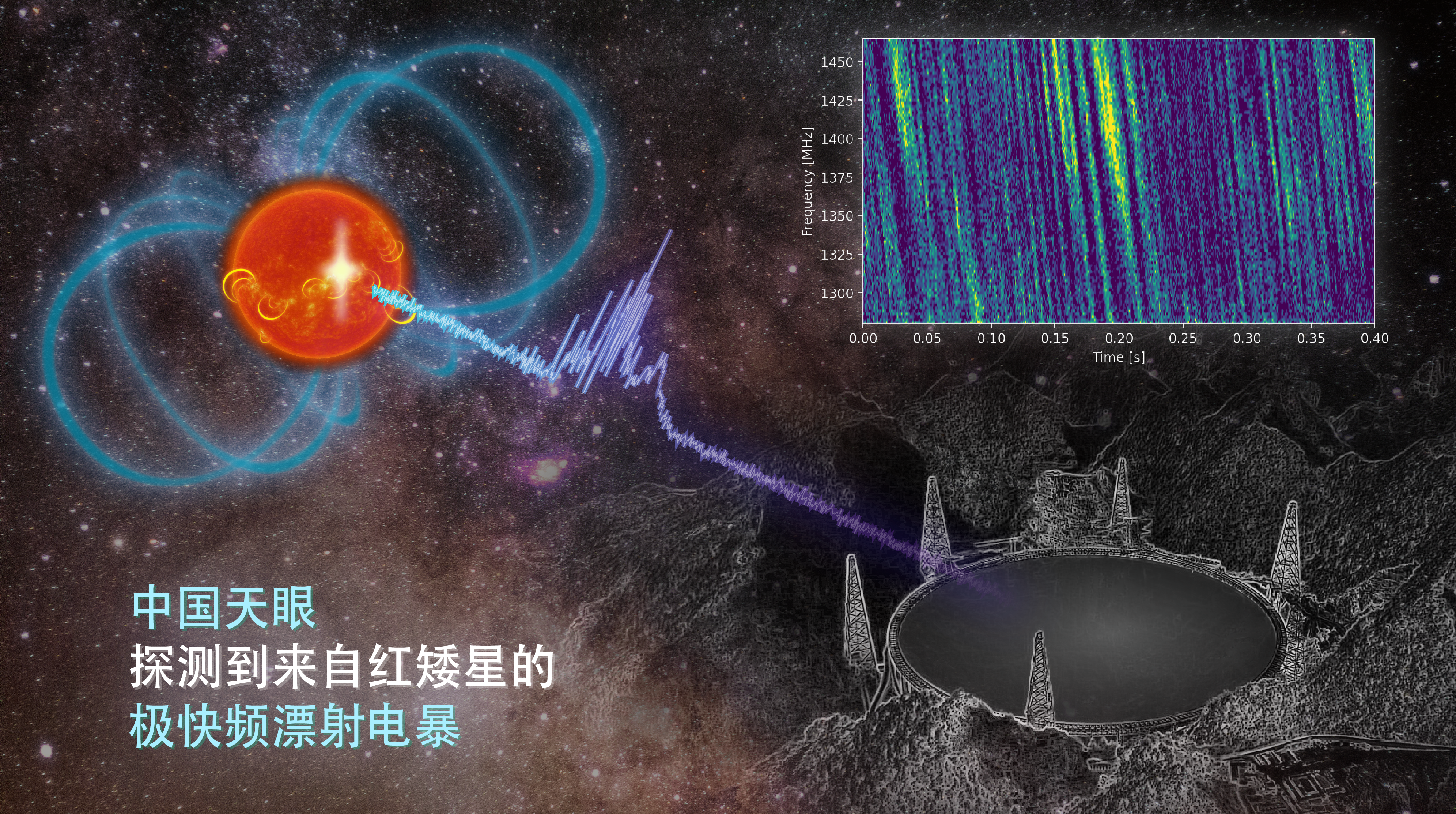

此次,在一顆名為AD Leo的活躍紅矮星上,團隊用FAST探測到一種極為特殊的射電暴,其信號頻率變化速度高達每秒約8GHz,遠超以往在類似恒星上觀測到的任何射電暴頻率漂移速率。研究團隊認為,要產生如此快速的頻率漂移,輻射源必須來自一個磁場強度高且位置非常接近恒星表面的區域。結合對恒星磁場模型的分析,他們排除了大尺度磁場的可能性,確定信號來自黑子上方的小尺度磁場結構。

該發現說明恒星黑子區域的磁活動能將電子加速到極高能量,這些電子在磁場中做回旋運動,產生獨特的射電輻射。捕捉這些射電信號,就可以直接分析恒星表面小尺度的磁場結構。它為研究恒星磁活動的起源、理解恒星復雜的磁場結構提供了全新方法。

田暉告訴科技日報記者,該研究取得成功的關鍵在于FAST的高靈敏度和高分辨率。過去恒星射電觀測時間分辨率大多只有小時或分鐘量級,而 FAST把觀測時間分辨率提升到了“亞毫秒”級,能捕捉恒星射電輻射的細微瞬變,目前世界上幾乎沒有其他設備能與之媲美。依托這一能力,田暉等人開辟了用FAST研究晚型恒星磁活動的新方向。同時,他們也在探索年輕類日恒星、褐矮星以及恒星與行星之間的磁相互作用現象。“這些研究可以幫助我們更深入地理解恒星磁活動對周圍空間環境的影響,為人類尋找宜居系外行星提供更多線索。”張佳樂說。

本網站轉載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權歸版權所有人所有。如因無法聯系到作者侵犯到您的權益,請與本網站聯系,我們將采取適當措施。